《Angew》报道我校在动态调控仿生质子导电材料的重要进展

近日,我校张献明教授团队在国际化学学术顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》(《德国应用化学》)发表了题为“Bio-Transport Regulation Inspired 5-Fluorouracil Keto to Enol Tautomerism Achieving High Proton Conductivity”(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202512366)的研究论文。长治医学院高慧副教授为第一作者,张献明教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和山西省基础研究计划项目的支持。

质子传输和迁移能垒的精确控制对于开发下一代质子导体至关重要。然而,实现高质子传导长期以来面临一个核心矛盾:既要保证质子迁移的能垒足够低,又要能维持稳定、高速的质子传输通道。自然界中的生物系统,如细胞膜上的蛋白质通道,通过动态调节完美地解决了这一难题。

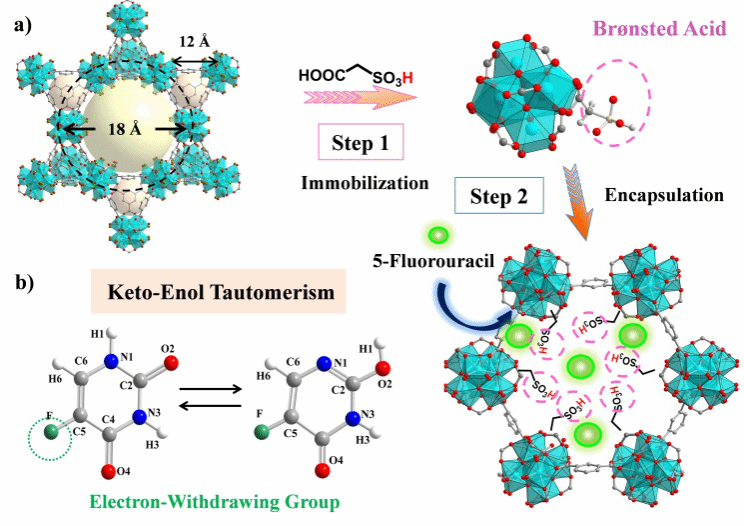

受此启发,研究团队创新性地提出了 “动态调控” 策略。他们将一种常见的抗癌药物分子——5-氟尿嘧啶(5-FU)作为“分子开关”,通过两步法精确地封装到经过磺酸基功能化修饰的MOF-808孔道中。

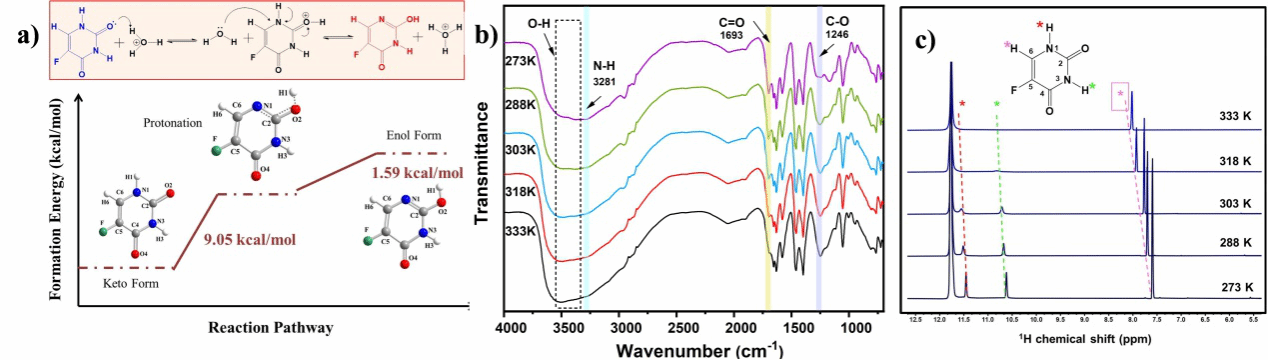

该工作的核心创新点在于5-FU分子的酮-烯醇互变异构特性。就像生物通道会根据环境变化改变构象一样,5-FU的烯醇式结构能够在湿度变化的刺激下,动态地重构材料内部的氢键网络。这一过程与材料中牢固锚定的磺酸基团产生协同效应,共同构筑了两条高效的质子传输“高速公路”:1)有序离子通道:形成稳定的“磺酸基∙∙∙水分子∙∙∙5-FU”链,为质子跳跃(Grotthuss机制)提供路径;2)互变驱动的离域通道:通过可逆的酮-烯醇异构化本身,直接介导质子的离域化迁移。密度泛函理论计算证实,由于磺酸基对质子化过渡态的稳定作用,5-FU从酮式到烯醇式的转变能垒极低(仅为1.59和9.05 kcal/mol),使得这一“分子开关”活动得以高效进行。分子动力学模拟进一步直观地印证了质子在水合纳米通道中以Grotthuss机制为主导进行迁移的过程,与实验结果高度吻合。

这项工作将生物的动态智慧融入人工材料的设计中,通过引入可控的分子级运动来协调传导性与稳定性的矛盾,这一全新的设计思路为开发一系列高性能仿生离子导体材料指明了方向。(来源:自然科学部 化学与化工学院)

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202512366

图1 a) FU@MOF-808-SO3H制备示意图;b) 5-氟尿嘧啶的酮式-烯醇式互变异构

图2 a) 5-氟尿嘧啶的酸催化烯醇转变反应路径生成能;b) 原位傅里叶变换红外光谱;c) 变温核磁共振波谱研究

- 一审:张会生

- 二审:白晶

- 三审:石斌

上一篇:

我校召开重点学科建设中期汇报会下一篇:

学校举行庆祝第41个教师节大会